Publication trimestrielle du Laboratoire

d'analyse et d'architecture des systèmes du CNRS

© LAAS-CNRS

Directeur de recherche de classe exceptionnelle émérite au CNRS et chercheur au LAAS, le roboticien Georges Giralt a débuté sa carrière par des recherches en électronique. Ses études ont concerné les premiers composants semi-conducteurs au sein d’un système analogique, avec une extension progressive vers la théorie des systèmes et l’automatique. À contre-courant des recherches en robotique de l’époque, il a lancé en 1976 un projet de robot mobile autonome nommé HILARE, initiant ainsi la notion d’intelligence appliquée à une machine. Fondateur d’un groupe Robotique et intelligence artificielle au LAAS, il s’investit aujourd’hui particulièrement dans la problématique des robots d’assistance en environnement humain, voie de recherche dans laquelle il encourage les roboticiens du laboratoire.

Georges Giralt, vous avez été l’un des principaux acteurs de l’aventure roboticienne du LAAS. Comment cela a-t-il commencé ?

Au tout début des années 70, la Société Renault recherchait des appuis universitaires sur le territoire national, relativement à son activité en robotique industrielle. Les besoins concernaient essentiellement les systèmes articulés ainsi que la définition de nouveaux capteurs. En réponse à cet appel, deux petits pôles se sont constitués, l’un à Montpellier, dans l’ancêtre du Laboratoire d’informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier, LIRMM, et l’autre au LAAS, alors Laboratoire d’automatique et de ses applications spatiales. Le LAAS était le support théorique privilégié du CNES pour la recherche en automatique et électronique. C’est pourquoi Marc Renaud et Alain Liégeois, qui avaient abordé les problématiques de la cinématique des systèmes articulés pour l’espace, ont adapté et transposé leurs recherches au cadre de la robotique de manipulation. Un groupe de travail de petite taille était donc constitué, avant que le LAAS ne devienne le Laboratoire d’automatique et d’analyse des systèmes. Un peu plus tard, un séjour à l’Université de Berkeley avait suscité mon intérêt pour l’intelligence artificielle, IA, et les robots intelligents, ce vocable désignant des robots capables non seulement de manipuler des objets mais aussi de les trier ou de les classifier. À mon retour en 1974, sous l’impulsion d’un groupe de collègues attirés par la machine intelligente, un groupe Robotique a vu le jour au LAAS. Nos recherches avaient désormais deux « pères » : la mécanique, qui correspondait —et correspond encore— à une forte demande industrielle mais dont le volet recherche était limité, et l’IA— cf. par exemple le robot Shakey au SRI— qui était portée par la recherche mais sans application industrielle immédiate. Ainsi, certains de nos travaux étaient applicatifs (CNES, IBM,…) alors que d’autres s’inscrivaient dans de la recherche purement spéculative.

Une dualité entre recherche finalisée et recherche fondamentale, en somme ?

Exactement. Il m’a toujours semblé évident qu’un laboratoire tel que le LAAS doit assumer des risques recherche, y compris s’il n’existe pas de marché immédiat pour de tels travaux. Dans l’exemple que je viens de citer, même si les aspects applicatifs ont été importants, il est indéniable que c’est le volet « recherche pour la recherche » qui l’a emporté, au sens où c’est lui qui a permis notre positionnement dans la communauté, qui nous a apporté la reconnaissance. Peu après, j’ai demandé à abandonner mon poste dans l’équipe de direction du laboratoire pour « revenir à la paillasse » et prendre la tête du groupe nouvellement intitulé Robotique et intelligence artificielle, RIA.

A quel degré un robot peut-il être doté, préalablement à ses actions, de la capacité de raisonner sur la base de la perception ?

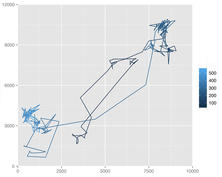

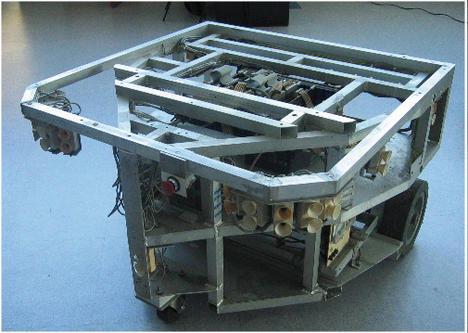

Nous nous focalisions sur l’optimisation de mouvements de robots en prenant en compte les aspects dynamiques, contrairement aux industriels d’alors, ainsi que sur la réalisation de tâches d’assemblage. Par ailleurs, conformément à l’opinion exprimée précédemment, nous réfléchissions à la question fondamentale : à quel degré un robot peut-il être doté, préalablement à ses actions, de la capacité de raisonner sur la base de la perception ? Quel était le contexte national en termes de programmation de la recherche en robotique ? J’avais été nommé à la tête du programme ARA, Automatique et robotique avancées, véritable fer de lance de la recherche à finalité industrielle en robotique. L’enveloppe financière dédiée à notre discipline n’a d’ailleurs jamais été égalée depuis lors. Le LAAS a bien sûr contribué à ARA. Convaincus de la nécessaire dualité évoquée plus haut, nous avons monté au fil de l’eau le projet interne HILARE, sur la base du premier robot mobile français.

© LAAS-CNRS

Quels éléments vous paraissent caractéristiques de la recherche en robotique au LAAS à cette époque ?

Nous avions développé des stratégies de reconnaissance et de manipulation d’objets dans le « monde des cubes ». La nouveauté était qu’il devenait possible de fixer des objectifs à la machine. En effet, celle-ci savait reconnaître la situation courante, en construire une représentation, puis agir. À l’informatique pour la commande (essentiellement du langage machine) s’ajoutait de l’informatique pour la classification. Pour l’anecdote, de nombreux calculs s’effectuaient sur un centre de ressources en informatique situé à Paris. De manière connexe à cet aspect « raisonnement haut-niveau », nous avons assisté et participé à l’irruption du langage LISP, pour le codage de nos générateurs de plans d’actions par exemple. Un troisième élément très important a concerné la mise au point d’une « peau artificielle ». Son incorporation à une main à 5 doigts en fer, développée par l’Université de Belgrade, a donné lieu à une « main artificielle » qui a interpellé de nombreux visiteurs. Notre idée avait d’ailleurs été ponctuellement « empruntée » par des équipes américaines, mais grâce à nos contacts internationaux, la paternité a rapidement été réaffectée au LAAS. En résumé, le spectre du groupe était déjà très large, allant de l’Électronique jusqu’à l’IA. Nous étions réellement très bien placés sur le plan international. En outre, le volet technologique déjà très présent permettait la réalisation de prototypes de recherche. Notons que le LAAS était encore un petit laboratoire, aux moyens limités. L’étranglement des budgets et du système informatique rendait toute mutualisation impossible.

Quelle a été ensuite l’évolution de la robotique au LAAS ?

D’une part, les aspects IA des machines ont été de plus en plus présents, avec le développement d’algorithmiques du raisonnement. D’autre part, la maîtrise du mouvement en robotique a impliqué l’utilisation d’outils mathématiques bien adaptés à nos problèmes, par exemple la géométrie algorithmique. Le LAAS a alors intégré ces outils algorithmiques de raisonnement procédural et déclaratif permettant à la machine de s’adapter de manière autonome. En quelque sorte, les aspects « algorithmique du mouvement » et « autonomie décisionnelle » mis en avant ont constitué les penchants du groupe vers l’automatique et l’IA, respectivement, sans toutefois que nous revendiquions le primat de tel ou tel aspect. Ceci a duré pendant des années !

Quel a été le point culminant ?

Je dirais qu’en IA, cela a été l’autonomie décisionnelle pour les robots mobiles, par exemple dans le contexte de l’exploration planétaire. En « mouvement », la possibilité de traiter en quelques fractions de secondes des problèmes très complexes de mouvement a ouvert de nouvelles perspectives débordant largement du contexte initial.

Comment caractériseriez-vous la robotique aujourd’hui ? Quels sont nos défis ?

Nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère, avec une multitude d’acteurs de par le monde. Le LAAS est très bien placé dans ce plan mondial. Les défis me semblent être portés par des études de cas qui amènent un ancrage dans la réalité voire un impact social. Il en est ainsi des domaines phares que sont la robotique médicale ou de réhabilitation. Le LAAS a d’ailleurs participé à une telle activité. Il en est de même de la surveillance d’environnements, comme le déploiement d’une patrouille de drones collaborant avec des robots terrestres de façon à permettre une action rapide en cas de sinistre. D’un point de vue plus général, les mécanismes anthropomorphes de type robot humanoïde sont extrêmement intéressants du

fait qu’ils mixent des problématiques de marche et de manipulation.

Ce contexte d’études nous permet de créer un réseau d’activités qui soutient et conforte un axe très important à mes yeux : le robot cognitif

Enfin, on peut citer les véhicules robotisés intelligents, où la perception est utilisée pour la sécurité intérieure mais aussi au niveau extérieur pour le guidage. Ce contexte d’études nous permet de créer un réseau d’activités qui soutient et conforte un axe très important à mes yeux : le robot cognitif. Le but est de créer une machine capable de travailler en harmonie avec l’humain, par exemple un robot assistant. Les problématiques scientifiques sont ici d’une extrême difficulté, si bien qu’elles impliquent des collaborations avec d’autres disciplines : neuroscience, représentation des connaissances, apprentissage (l’acquisition d’habiletés), stockage de données avec sémantique, etc. Construire un robot cognitif consiste à aller d’une machine évoluant dans un monde purement géométrique vers une machine capable de dialoguer avec les catégories de l’environnement humain : verres, portes, couloirs,… Ces fonctionnalités exigent de la machine des fonctionnalités d’interaction et de communication évoluées.

© LAAS-CNRS

Je rêve qu’un robot en contact ou quasi-contact avec un humain soit capable d’interaction, de communication, de raisonnement.

J’inviterais donc tous les roboticiens du laboratoire à poursuivre des recherches sur leurs thématiques actuelles… mais à se saisir aussi de la problématique de l’assistant robot cognitif. Il ne s’agit aucunement de prétendre doter un robot de pensée, de conscience ou de volition, mais bien de lui permettre d’apprendre de manière structurée, de façon qu’il puisse s’adapter à la tâche et filtrer le bafouillage sémantique lors de sa communication avec l’utilisateur. La machine a des capacités que nous ne possédons pas, et qui doivent être mises à profit, telles la communication à grand débit avec d’autres systèmes, ou le téléchargement d’algorithmes et de logiciels mis à disposition pour réaliser une tâche ou résoudre un problème. A contrario de la robotique industrielle, où le robot et l’humain sont séparés, je rêve qu’un robot en contact ou quasi-contact avec un humain soit capable d’interaction, de communication, de raisonnement. Ce n’est pas de la science-fiction— encore une fois, il n’y a ni pensée, ni conscience, ni volition—mais de la science, la science de la machine intelligente.